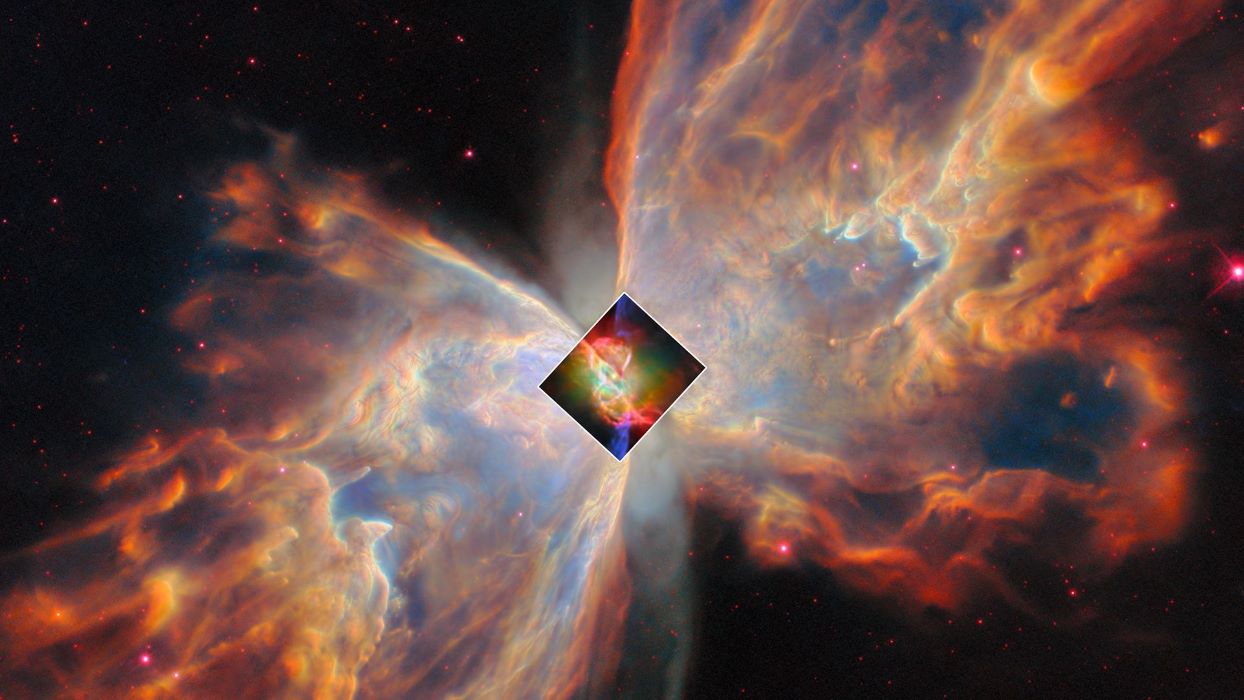

Au centrede la photo : la zone de la nébuleuse du papillon dévoilée par le JWST. © ESA/Webb, NASA & CSA, ESO/NAOJ/NRAO, ALMA

Les images du télescope spatial James Webb et de l’observatoire radio Alma dévoilent la structure de la matière au centre de NGC 6302, la nébuleuse du Papillon. L’étoile mourante responsable de cette nébuleuse planétaire a été identifiée.

Astronomie ou entomologie ? Grâce à la vision infrarouge du télescope James Webb (JWST) et aux courtes ondes radio captées par l’observatoire Alma au Chili, des astronomes ont pu voir ce qui se tramait au cœur de la nébuleuse du Papillon. Immatriculée NGC 6302, cette curiosité céleste réside à 3000 années-lumière dans la constellation du Scorpion (au bout de sa queue).

Il s’agit d’une nébuleuse planétaire, fruit de la mort d’une étoile pas assez massive pour exploser en supernova, mais dont l’enveloppe externe gonfle, éjectant gaz et poussière vers l’espace. À grande distance, le procédé a ici fait pousser deux ailes de papillon déjà immortalisées par le télescope Hubble en 2009. Mais c’est au cœur de l’action que les astronomes se sont aujourd’hui plongés.

« On constate que la morphologie des parties internes est particulièrement complexe, observe Éric Lagadec, astrophysicien à l’observatoire de la Cote d’Azur et seul Français impliqué dans ces travaux. On aurait pu croire que, pour former deux ailes globalement symétriques, la matière était éjectée par l’étoile mourante de façon continue. » À la manière d’un robinet d’eau qu’on aurait ouvert et dont le flux sortirait sans discontinuer…

« Ce n’est pas le cas. Au cœur du Papillon s’entremêlent des bulles de matière éjectée de façon sporadique », poursuit l’astronome. Ça n’est qu’en moyenne que tout ce matériau s’est accumulé pendant des centaines de milliers d’années, pour donner deux ailes de taille égale.