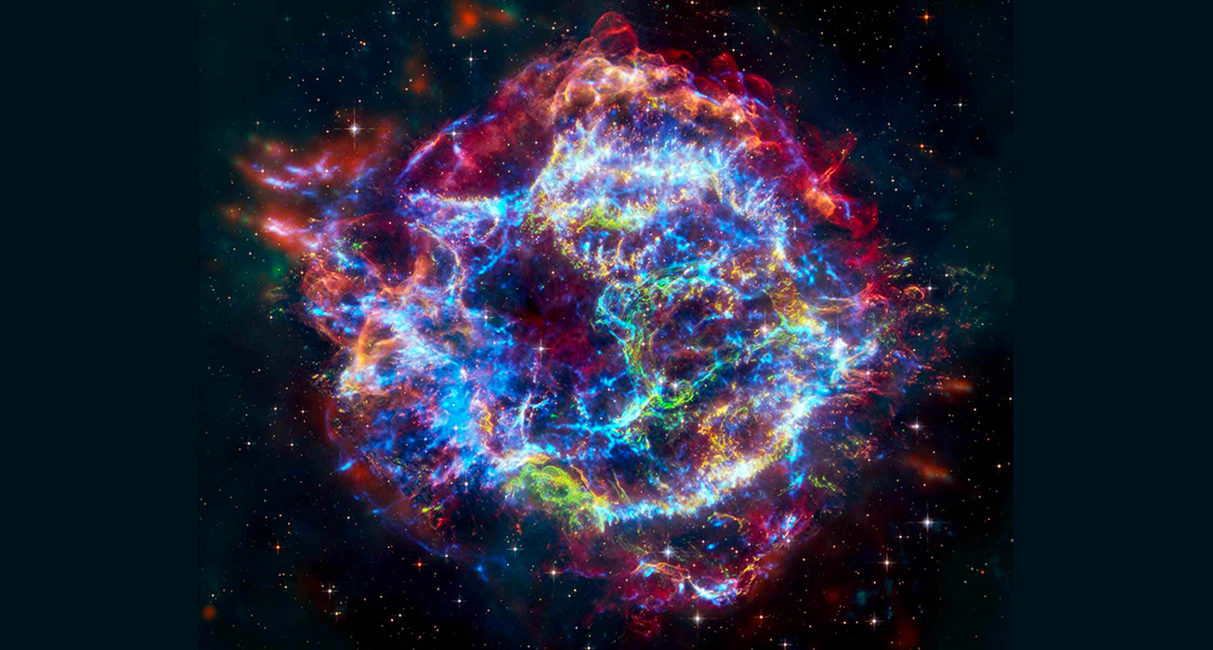

Photo : Le rémanent de supernova Cassiopée A vu en différentes longueurs d’onde. © NASA/CXC

Le vestige d’une supernova, appelé Cassiopée A, révèle de profondes asymétries dans sa structure. Celles-ci trouveraient leur origine juste avant l’explosion. Potentiellement un mécanisme clé pour comprendre le déclenchement des supernovas.

Au XVIIᵉ siècle, une supernova a été observée dans la constellation de Cassiopée. Un cataclysme survenu à 11 000 années-lumière de nous, quand une étoile massive s’est effondrée sur elle-même et a explosé. Un vestige de cet événement subsiste aujourd’hui : Cassiopée A (abrégé Cas A), sans doute l’un des objets les plus scrutés du ciel en rayons X et en radio.

Ce rémanent intrigue les astronomes par son asymétrie, caractéristique qu’il partage avec de nombreux autres restes de supernova. Une équipe japonaise vient de mettre en lumière un mécanisme qui expliquerait cette structure asymétrique, grâce au télescope spatial à rayons X Chandra. Le phénomène interviendrait dans les toutes dernières heures de vie de l’étoile.

À l’intérieur d’une étoile massive en fin de vie, les couches de combustion nucléaire s’empilent comme les pelures d’un oignon : carbone, néon, oxygène, silicium… Chaque coquille brûle son carburant propre jusqu’à former un cœur de fer, seuil de l’effondrement gravitationnel.

Autopsie stellaire

Mais parfois, cette structure bien ordonnée se brise. « Il se produit alors une “fusion de coquilles” entre différentes régions de combustion », explique Toshiki Sato, de l’université Meiji à Tokyo. Certaines couches internes de l’étoile se mélangent. Mais jusqu’ici, ces fusions de coquilles n’étaient que des hypothèses issues de simulations numériques. Cas A en fournit la première preuve tangible.

« Comme tout se passe dans les profondeurs de l’étoile, on ne détecte rien en observant directement l’astre. Ici cependant, nous avons réussi à sonder les conditions internes de l’étoile à l’origine de Cas A grâce aux restes de sa supernova. Nous avons réalisé une autopsie en quelque sorte », compare l’astrophysicien, qui a mené l’étude.

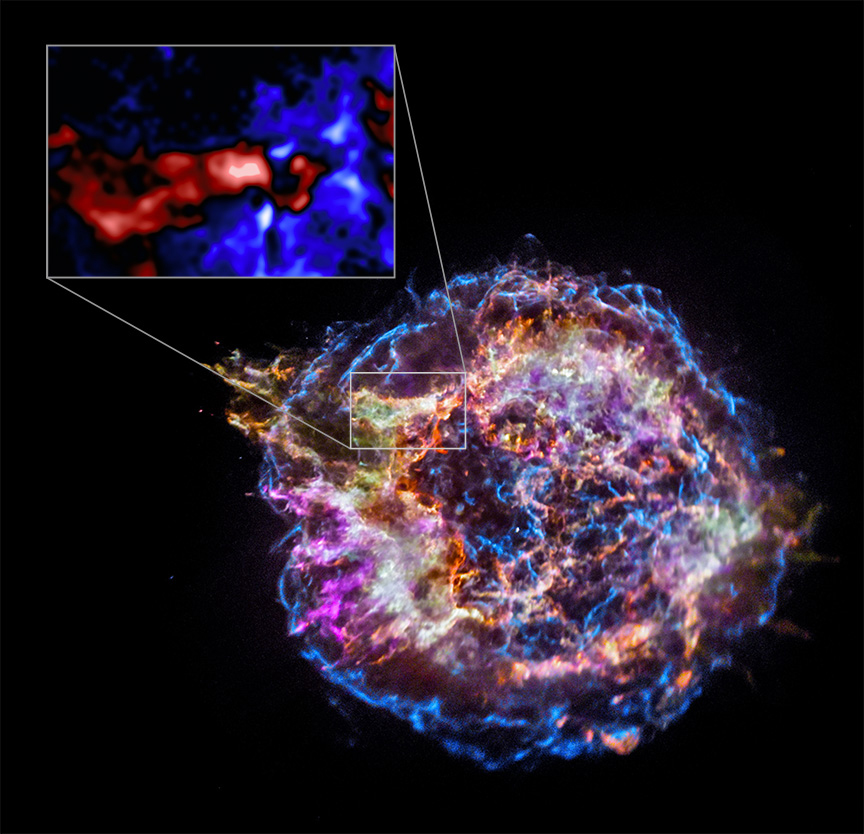

Pour ce faire, son équipe a réexploité les observations les plus profondes obtenues par Chandra, réalisées en 2004. Elle a concentré son analyse sur des nœuds d’éjectas riches en oxygène, mais dépourvus de fer, vestiges des couches intermédiaires de l’étoile. Surprise : plusieurs zones montrent un manque de néon et de magnésium, alors qu’ils devraient coexister avec l’oxygène.

« Un tel déficit avait été signalé depuis un certain temps, mais sans explication », rappelle Toshiki Sato. « C’est une caractéristique typique d’une fusion de coquilles. Le néon et le magnésium, qui devraient coexister avec l’oxygène, sont entraînés plus profondément à l’intérieur et brûlés », note le chercheur.

Une mort avec panaches

Dans d’autres régions, du néon subsiste intact. « De là, nous avons identifié que le processus de fusion était à l’œuvre juste avant l’explosion », indique l’astrophysicien. Ce contraste d’abondance des éléments selon les différentes régions de Cas A indique que le mélange n’a pas été complet : l’étoile a connu un brassage turbulent, lors duquel des couches se sont mélangées sous forme de panaches.

Jusqu’à présent, ces asymétries étaient plutôt attribuées aux instabilités de l’explosion elle-même. Mais elles pourraient en fait trouver leur origine avant même l’instant zéro de la supernova et être provoquées par ces mélanges convectifs. « Ces asymétries à l’intérieur de l’étoile sont susceptibles de déformer la géométrie même de l’explosion », avance Toshiki Sato.

Voire de la provoquer ? « Selon notre analyse, l’explosion de l’étoile à l’origine de Cassiopée A aurait été difficile. On pense que des structures convectives à l’intérieur de l’astre renforcent l’onde de choc et permettent ainsi à l’explosion de réussir ». Le processus de fusions de coquilles mis en lumière ici est donc susceptible de rendre les explosions de supernova plus probables.

Brassage convectif au sein de l’étoile

Qu’est-ce qui provoque ces mouvements internes à l’étoile ? « Ils sont indépendants de l’effondrement gravitationnel final », insiste Toshiki Sato. En revanche, une combustion nucléaire extrêmement intense a lieu juste avant cet effondrement. « Elle engendre parfois un brassage convectif. Si les conditions initiales sont déformées, l’explosion le sera également, et l’étoile à neutrons produite sera fortement éjectée vers l’extérieur », explique-t-il.

Ce dernier point expliquerait la vitesse radiale relativement élevée de l’étoile à neutrons produite par la supernova : elle s’élève à 350 km/s. L’explosion asymétrique l’aurait éjectée, en lui donnant une sorte de coup de pied cosmique.