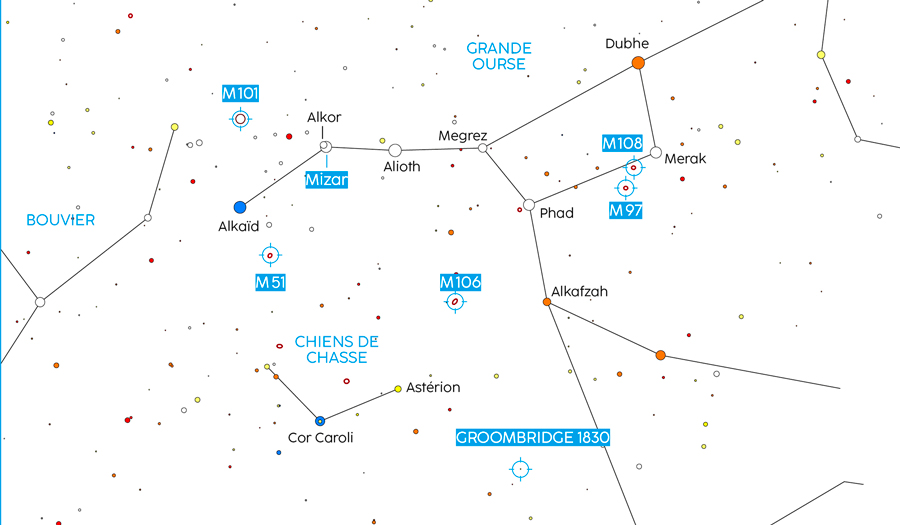

Au printemps, la constellation de la Grande Ourse culmine au zénith et offre un repère de choix pour partir à la découverte d’une belle diversité d’objets, loin au-dessus des turbulences de l’atmosphère. Galaxies, nébuleuse planétaire, étoiles doubles ou volante : partons à la rencontre de quelques trésors dans la plus familière des constellations boréales.

L’étoile Mizar, ou Dzêta Ursae Majoris

Coordonnées : 13 h 24,8 min / +54° 49’

Magnitude : 2

Distance : 80 années-lumière

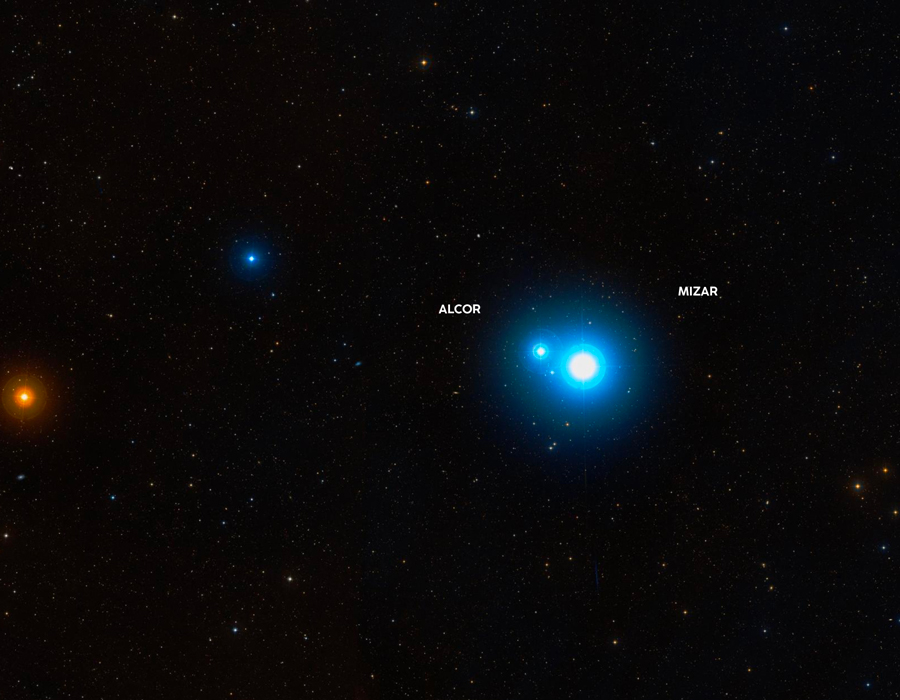

En 1650, l’astronome italien Riccioli rapporte que Mizar est constituée de deux astres tout proches : c’est la première identification d’une étoile double. Quelque 230 ans plus tard, grâce à l’Américain Edward Pickering, son composant principal devient le premier système binaire révélé grâce à la spectroscopie. Appelés binaires spectroscopiques, de tels systèmes stellaires extrêmement proches ne peuvent pas être séparés par des moyens optiques. Ce sont les oscillations régulières de leurs raies spectrales qui trahissent leur nature binaire. Depuis les années 1990, cette technique spectroscopique sert à détecter les exoplanètes. Mizar est accompagnée d’Alcor, faiblement visible à l’œil nu. Ces deux astres, situés à 80 années-lumière de la Terre, sont distants l’un de l’autre d’environ un tiers d’année-lumière. Malgré cet abîme, le couple Mizar et Alcor semble lié par la gravitation.

Observation de Mizar

Mizar est l’étoile brillante au milieu du manche de la casserole. Il faut une bonne vue pour distinguer à l’œil nu Alcor, située à 12′ au nord et quatre fois moins brillante (magnitude 4 contre 2,2). Ce couple stellaire apparait sans la moindre difficulté dans des jumelles. Mizar est facilement dédoublée avec une lunette de 60 mm, dès 25 fois de grossissement. L’astre principal est blanc, tandis que le composant secondaire, de type spectral pourtant voisin, peut apparaitre jaune-violet du fait de sa plus faible luminosité. L’écart entre ces deux astres est de 14″ d’arc. En décentrant Mizar, Alcor demeure visible dans le même champ, jusqu’à environ 100x de grossissement. Une étoile plus faible, de magnitude 8, apparait entre les deux astres. Surnommée Sidus Ludoviciana, elle n’a pas de lien avec le système d’Alcor et Mizar puisqu’elle est quatre fois plus éloignée.

M 51, la galaxie du Tourbillon

Coordonnées : 13 h 30 min 47 s / +47° 5’

Magnitude : 8

Distance : 25 millions d’années-lumière

Située tout près du bout du manche de la Casserole, Messier 51 est une célébrité parmi les galaxies en interaction. La plus grande galaxie, NGC 5194, mesure 60 000 années-lumière. Sa structure spirale a été déformée par les interactions avec sa compagne, NGC 5195, une galaxie lenticulaire moitié plus petite. Le fameux “pont de matière”, qui semble relier les deux objets, résulte d’un effet de perspective trompeur. En effet, NGC 5195 se trouve à quelques centaines de milliers d’années-lumière derrière sa consœur. Malgré cette séparation, les effets de marée allument de véritables feux d’artifice dans les bras spiraux de M 51, que l’on voit constellés de nébuleuses ionisées et de jeunes amas d’étoiles.

Observation de Messier 51

M 51 est une galaxie lumineuse, visible même dans un ciel de banlieue. Elle constitue le sommet d’un triangle rectangle avec Mizar et Alkaïd — l’extrémité du manche de la Casserole — à l’angle droit. Des jumelles 10×50 permettent déjà de reconnaître la structure double de cet objet. Bien entendu, les deux galaxies ne sont alors pas séparées. Pour y parvenir, misez sur une lunette de 80 mm de diamètre, avec un grossissement de 30x. Les deux noyaux, petits et brillants, sont reconnus à partir de 120 mm d’ouverture. Les bras spiraux de la galaxie principale commencent à apparaitre dans un instrument de seulement 200 mm de diamètre, ce qui est rare. Le pont de matière qui semble relier les deux objets s’avère en revanche plus difficile à distinguer, on le voit dans un télescope de 350 mm. À cette ouverture, les bras spiraux sont brillants et détaillés.

M101, la galaxie du Moulinet

Coordonnées : 14 h 3 min 53 s / +41° 1’

Magnitude : 8

Distance : 21 millions d’années-lumière

Messier 101 est une immense galaxie spirale vue exactement de face. Elle mesure près de 170 000 années-lumière et serait au moins deux fois plus peuplée que notre propre Voie lactée. Elle et son cortège d’une demi-douzaine d’objets plus petits forment un petit groupe semblable à notre Groupe local. La galaxie du Moulinet est la troisième plus grande spirale en taille apparente, après M31 et M33, quasiment dix fois plus proches. Les bras spiraux de M 101 sont parsemés d’immenses nébuleuses ionisées, si brillantes que plusieurs d’entre elles ont reçu des numéros NGC. Une telle activité s’explique par des interactions gravitationnelles avec d’autres galaxies du groupe. Les bras de M 101 sont d’ailleurs déformés par ces interactions, un peu comme s’ils avaient été tordus.

Observation de Messier 101

M 101 forme un triangle équilatéral avec les étoiles Alkaïd et Mizar. Malgré sa taille apparente voisine de celle de la pleine lune, cette galaxie n’apparait que dans un ciel noir du fait de son contraste faible. Des petites jumelles 8×40 permettent dans ces conditions de percevoir son pâle disque circulaire. Le bulbe central se dévoile dans un instrument de 100 à 150 mm, la structure spirale et le noyau à partir de 250 mm, tout cela toujours dans un excellent ciel. Dans un télescope de 350 mm, les bras spiraux sont magnifiques et se couvrent de taches lumineuses, qui sont des nébuleuses ionisées et amas d’étoiles. Plusieurs galaxies du groupe de M101, apparaissent également autour de cette grande spirale.

M 97, la nébuleuse du Hibou, et M 108

Coordonnées : 11 h 19 min 5s / +54° 36’ (M 97)

Magnitude : 10

Distance : 3000 années-lumière (M97)

M 97, la nébuleuse planétaire et M 108, la galaxie lointaine, forment un duo unique dans le ciel. M 97 est une nébuleuse planétaire âgée d’environ 8000 ans. Elle s’étend sur 2 années-lumière de diamètre et, grâce à sa proximité, se hisse dans le trio des plus grandes nébuleuses planétaires facilement visibles (avec Helix et Dumbbell). Messier 108 est quant à elle une galaxie spirale vue de profil. Elle se trouve à 32 millions d’années-lumière, soit quelque 10 000 fois plus loin que M 97. Malgré l’angle de vue défavorable et les nuées de poussières qui parsèment le disque, les astronomes ont compris qu’il s’agit d’une spirale barrée, tout comme notre Voie lactée. Observée dans le domaine radio, cette galaxie est entourée de deux immenses bulles d’hydrogène en expansion rapide, sans doute expulsées par le noyau.

Observation de M 97 et M 108

M 97 et M 108 sont situés à moins de 2° au sud-est de Merak, β UMa. Les deux astres, séparés de 50′ d’arc, sont visibles ensemble avec un grossissement voisin de 50 fois (un peu plus dans un oculaire à grand champ). Ils forment un joli duo dans un instrument de 100 mm à 150 mm d’ouverture. La différence d’aspect entre le fuseau allongé de M 108 et le disque tout rond de M 97 est vraiment étonnante. La surface de M 108 apparait déjà granuleuse dans un télescope de 250 mm d’ouverture. M 97 dévoile plus difficilement des détails. Dans un télescope de 350 mm d’ouverture, il est possible de percevoir son étoile centrale (magnitude 14). En revanche, les yeux de l’oiseau de nuit — deux marques sombres symétriques sur le disque — demeurent imperceptibles à cette ouverture. Ces structures ont été remarquées pour la première fois par lord Rosse, à travers son Léviathan de 1,83 m d’ouverture.

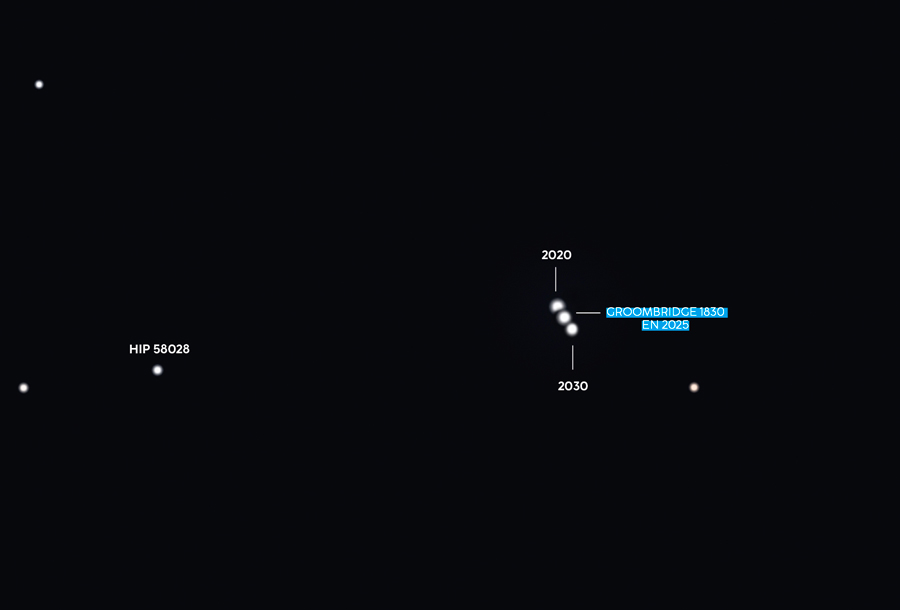

Groombridge 1830, l’étoile fugitive

Coordonnées : 11 h 54 min 25 s / +37° 33’

Magnitude : 6,5

Distance : 30 années-lumière

Groombridge 1830 est une petite étoile pesant moins de la moitié d’une masse solaire. Elle brille 5 fois moins que notre Soleil. C’est une étoile du halo. Autrement dit, elle nous vient de l’extérieur du plan galactique. Elle pourrait ainsi avoir appartenu à une autre galaxie, capturée par notre Voie lactée. Ceci expliquant cela, elle est l’une des étoiles les plus rapides du ciel, avec un déplacement apparent de 7″ d’arc par an. Lors de sa découverte en 1842, elle était même l’étoile la plus véloce du ciel. Depuis, l’étoile fuyante, comme on la surnomme, a été détrônée par l’étoile de Barnard (10,3″ d’arc par an) et l’étoile de Kapteyn (8,7″ d’arc). Malgré tout, Groombridge 1830 demeure très rapide, compte tenu de sa distance de 30 années-lumière. Cela s’explique par un mouvement intrinsèque non seulement fort, mais aussi dirigé perpendiculairement à notre ligne de visée.

Observation de l’étoile Groombridge 1830

Groombridge est un astre relativement isolé, entre Cor Caroli et les pattes de la Grande Ourse. Elle n’est pas visible à l’œil nu, mais apparait facilement dans des jumelles. Sa couleur jaune est intéressante dans une lunette de 100 mm, avec un grossissement de seulement 50 fois. Cette étoile file vers le sud à raison de 7″ d’arc par an, notamment vers une petite étoile orangée de magnitude 10, que l’on distingue dans une lunette de 80 mm d’ouverture. Il n’est pas facile de suivre visuellement le rapprochement entre ces deux astres, séparés actuellement 6′ d’arc (leur distance sera minimale dans 50 ans). Pour voir le déplacement de l’étoile fugitive, mieux vaut réaliser deux photos à un an d’intervalle au foyer d’un petit télescope. Un temps de pose de 30 s révèlera une multitude d’étoiles faibles autour de Groombridge 1830, qui seront autant de repères plus précis.

La galaxie M 106

Coordonnées : 12 h h 18 min 58 s / +47° 18’

Magnitude : 8,5

Distance : 23 millions d’années-lumière

NGC 4258 est une galaxie ajoutée tardivement au catalogue de Messier sous le numéro 106. Son disque a la particularité d’être divisé en une partie interne brillante et une partie externe ténue, mais étendue. Une autre originalité réside dans les quatre bras spiraux, orientés par pairs dans deux plans différents. On retrouve ceux, classiques et brillants, engendrés par l’onde spirale dans le disque interne de la galaxie. L’autre paire apparait surtout dans les domaines des rayons X et des ondes radio. Elle est constituée essentiellement de gaz chaud faiblement ionisé, sans doute expulsé par un trou noir central extrêmement actif. Ce dernier émet également une quantité faramineuse de rayonnement micro-onde.

Observation de M 106

M 106 peut être localisée en reportant le segment Dubhe-Phad une fois vers le sud-ouest. Cette galaxie brillante est bien visible au chercheur et aux jumelles. Dans un instrument de 100 mm, on distingue déjà le bulbe, au milieu d’un disque ovale plutôt bien défini. Avec plus de 200 mm d’ouverture, le noyau apparait comme une étoile floue au centre du bulbe. Dans un ciel noir, un disque externe, beaucoup plus faible, double quasiment les dimensions de la galaxie. Les bras spiraux sont perceptibles seulement dans de puissants télescopes, de 350 mm ou davantage. Ils forment deux arcs discrets à l’intérieur du disque principal. Le champ tout autour de M 106 mérite d’être exploré attentivement, car il est particulièrement riche en petites galaxies. Une dizaine d’entre elles, appartenant au même groupe, possède un numéro NGC (à l’exception de NGC 4217, située seulement 1° à l’ouest, mais trois fois plus lointaine).